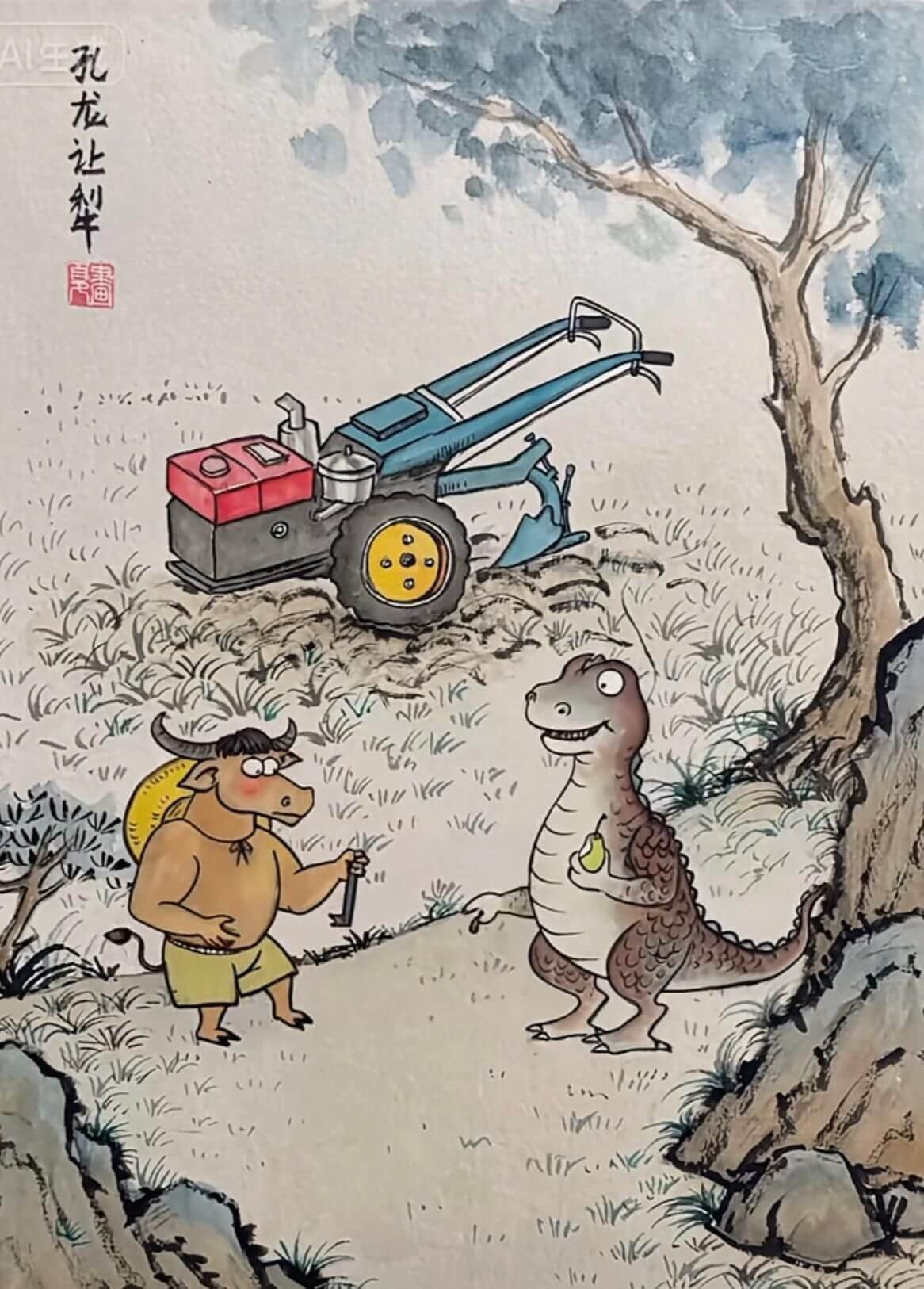

这幅画的幽默感来源于对传统典故“孔融让梨”的巧妙改编和现代元素的结合。原典“孔融让梨”讲的是东汉时期孔融四岁时,把大的梨让给哥哥们,自己拿小的,体现谦让美德。而在这幅画中,标题“孔龙让犁”将“孔融”换成“孔龙”,“梨”换成“犁”,制造了文字游戏。

画面中,一只拟人化的恐龙(孔龙)手里拿着一个梨,面带微笑地递给一头牛,而牛则站在一台拖拉机旁,似乎正准备耕作。这里的“犁”既指农具,也谐音“梨”,形成双关。恐龙主动把梨让给牛,看似在模仿孔融的谦让行为,但对象却是一个动物,且场景是现代农耕环境,拖拉机的存在更突显了时代错位。

这种古今混搭、角色错位和语言双关的组合,产生了强烈的荒诞感和喜剧效果。观众会因为熟悉的故事被重新演绎成滑稽的情景而发笑,同时也会被这种创意性的改编所吸引。

孔融让梨是中国古代著名的道德典故,出自《后汉书》,用以教育儿童谦让美德。该图片通过谐音和角色替换,将历史人物孔融改为虚构的恐龙形象'孔龙',并将传统水果'梨'置换为农具'犁',结合现代机械如拖拉机,形成对原典的戏仿。此类创作常见于网络文化中对经典文本的解构与再创作,反映当代幽默感与批判性思维的结合,属于流行的文化讽刺现象。