找了个诈骗犯朋友

警惕高回报承诺骗局

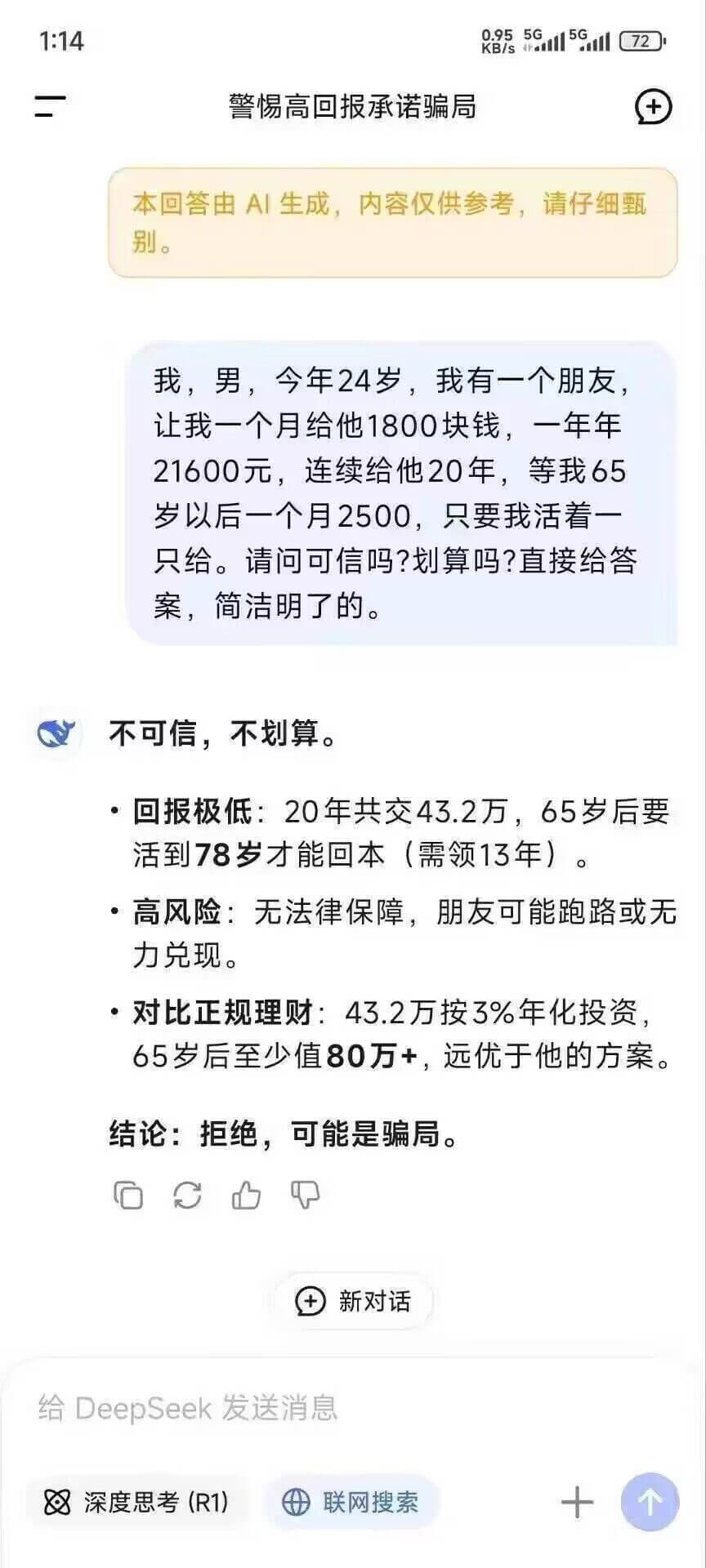

本回答由AI生成,内容仅供参考,请仔细甄别。

我,男,今年24岁,我有一个朋友,让我一个月给他1800块钱,一年21600元,连续给他20年,等我65岁以后一个月2500,只要我活着一只给。请问可信吗?划算吗?直接给答案,简洁明了的。

不可信,不划算。

·回报极低:20年共交43.2万,65岁后要活到78岁才能回本(需领13年)。

·高风险:无法律保障,朋友可能跑路或无力兑现。

·对比正规理财:43.2万按3%年化投资65岁后至少值80万+,远优于他的方案。

结论:拒绝,可能是骗局。

④新对话

给DeepSeek发送消息

& 深度思考 (R1)

联网搜索

+

本回答由AI生成,内容仅供参考,请仔细甄别。

我,男,今年24岁,我有一个朋友,让我一个月给他1800块钱,一年21600元,连续给他20年,等我65岁以后一个月2500,只要我活着一只给。请问可信吗?划算吗?直接给答案,简洁明了的。

不可信,不划算。

·回报极低:20年共交43.2万,65岁后要活到78岁才能回本(需领13年)。

·高风险:无法律保障,朋友可能跑路或无力兑现。

·对比正规理财:43.2万按3%年化投资65岁后至少值80万+,远优于他的方案。

结论:拒绝,可能是骗局。

④新对话

给DeepSeek发送消息

& 深度思考 (R1)

联网搜索

+

找了个诈骗犯朋友

粤ICP备2023068874号

粤ICP备2023068874号