这组图片通过对比“要饭的”和“上班的”两种生活方式,制造了幽默效果。具体来说:

1. 第一张图片指出“要饭的和上班的最大的区别在于”,设置了一个悬念,引发观众的好奇心。

2. 第二张图片解释了这个区别:“要饭的都要看心情出门乞讨,你却要任劳任怨去上班”。这里用夸张的方式描述了“要饭的”可以随心所欲,而“上班的”则必须遵守规则,形成了鲜明对比。

3. 第三张图片进一步对比收入:“要饭的一天收入1000,上班的一天收入100”。这种反常识的夸张说法让人觉得荒谬可笑,实际上是在讽刺某些情况下,看似不劳而获的人反而可能获得更多的回报。

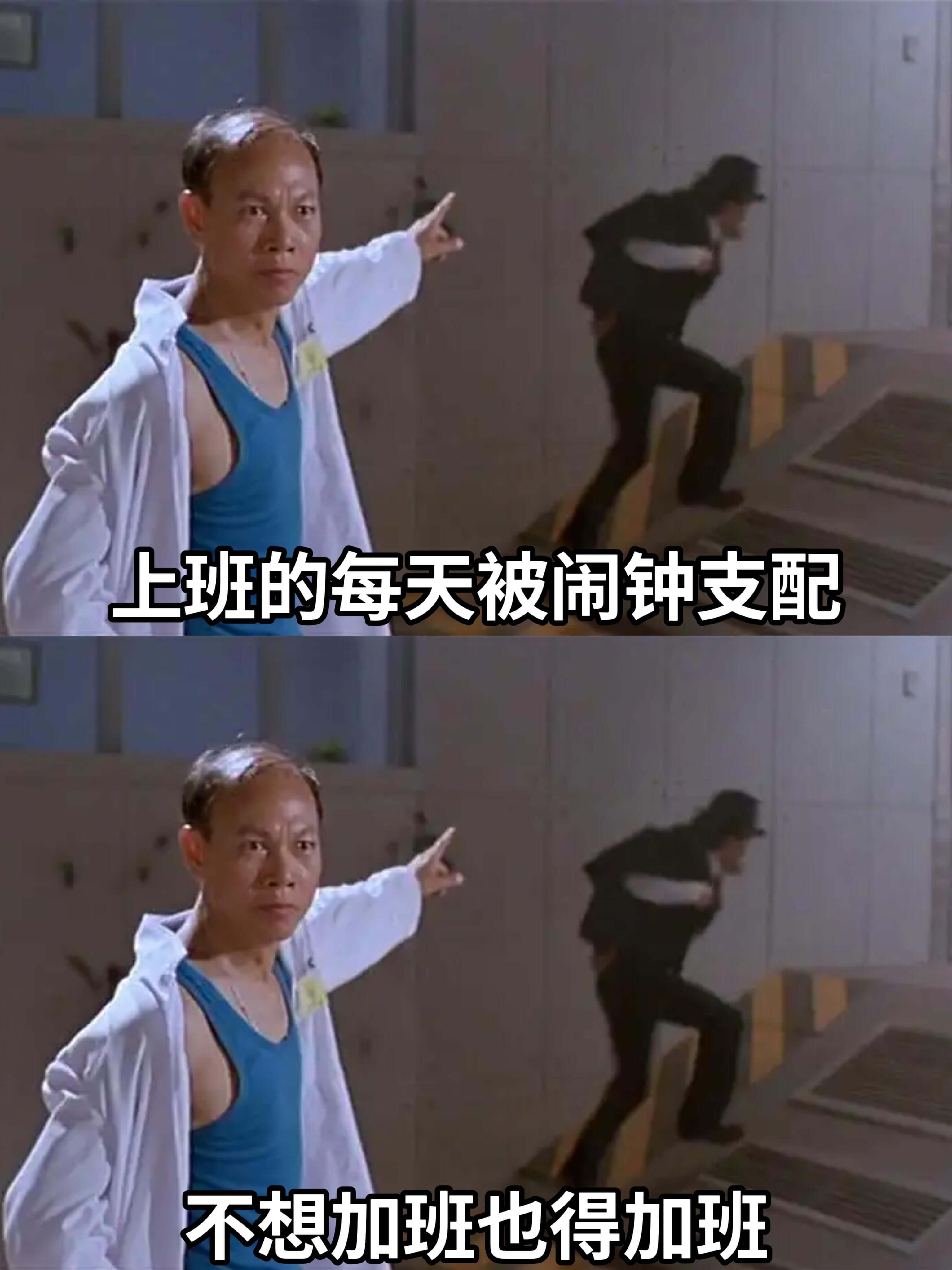

4. 第四张图片提到生活状态:“要饭的可以睡到自然醒,想收工就能收工”,而“上班的每天被闹钟支配,不想加班也得加班”。这里强调了“要饭的”生活的自由度和“上班的”生活的约束性,进一步加深了对比的幽默感。

5. 第五张图片通过动作表现了“上班的”被迫加班的情景,强化了前面的文字描述,使观众能够更直观地感受到这种无奈。

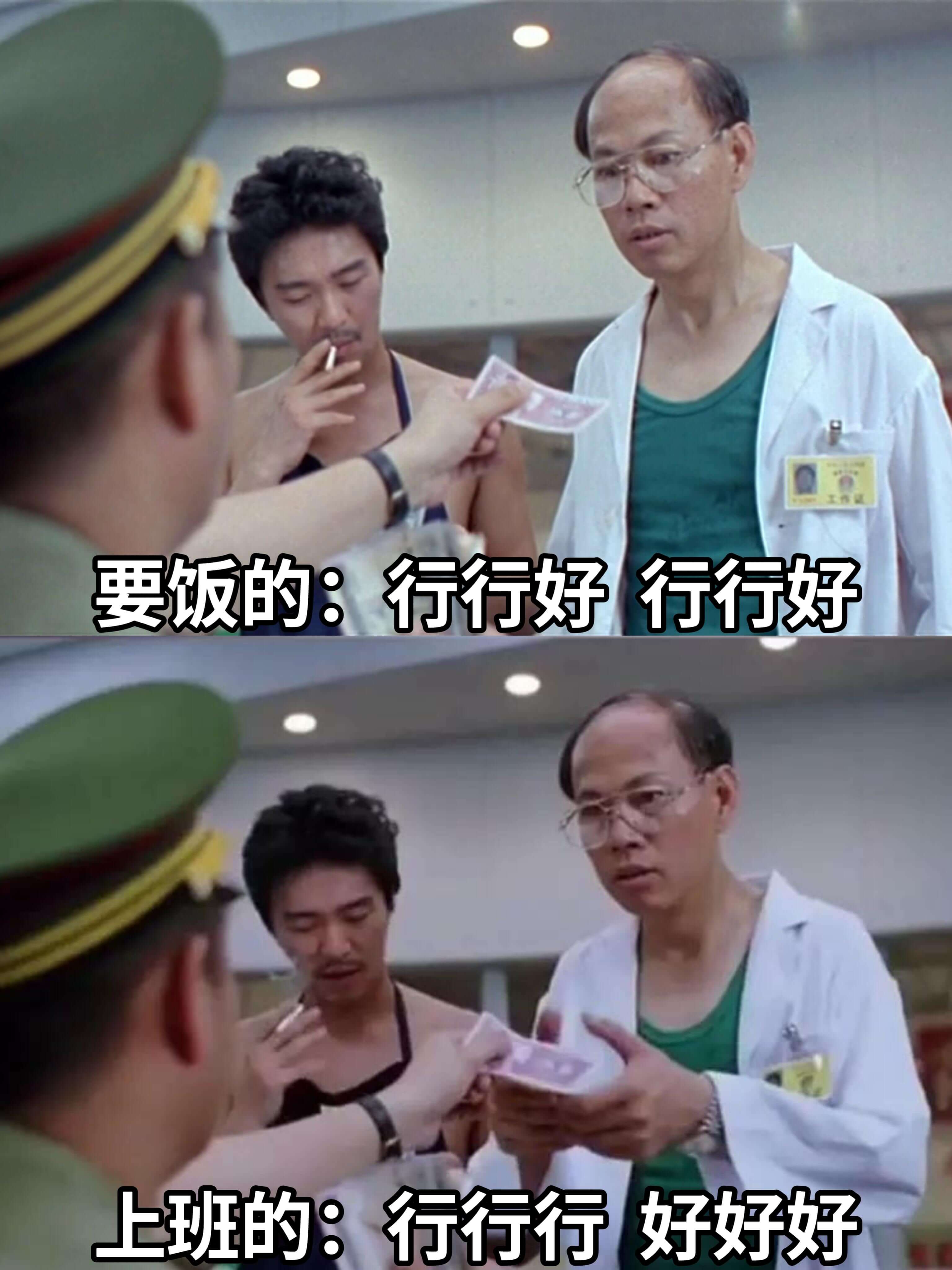

6. 最后一张图片展示了面对权威时的态度:“要饭的:行行好 行行好”,“上班的:行行行 好好好”。这里用相似的表达方式展现了两种人在面对上级或客户时的顺从态度,但语气和情境的不同产生了喜剧效果。

整体来看,这组图片通过夸张和对比的手法,将“要饭的”和“上班的”两种截然不同的生活方式进行调侃,尤其是对“要饭的”进行了理想化的描绘,与现实中的认知形成巨大反差,从而产生了幽默效果。最后的补充信息“别去上班啦,和我去要饭吧!”更是点睛之笔,直接邀请观众加入“要饭”的行列,增强了搞笑的氛围。