有没有人精套话话术,想学

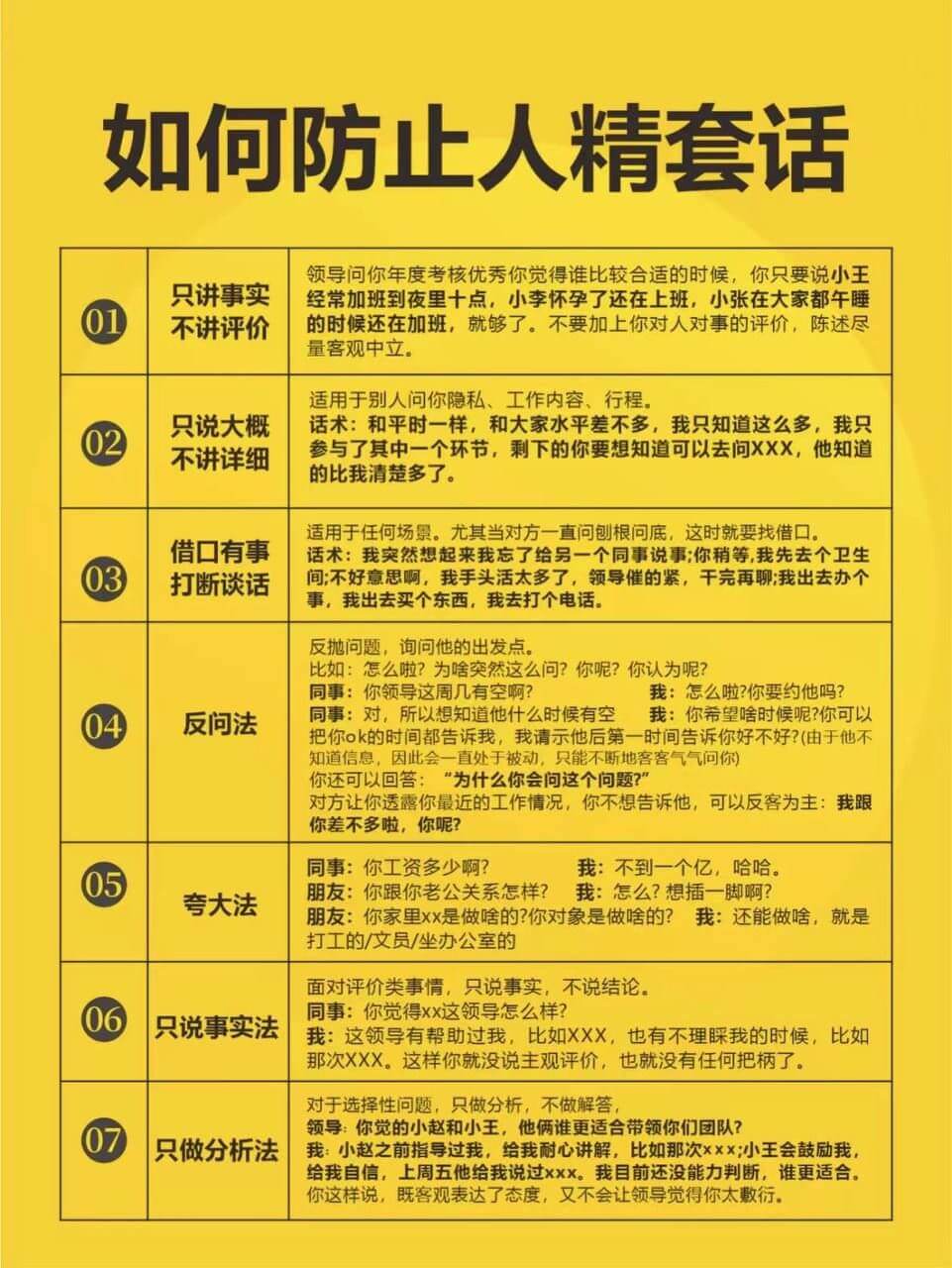

如何防止人精套话

领导问你年度考核优秀你觉得谁比较合适的时候,你只要说小王。

只讲事实

经常加班到夜里十点,小李怀孕了还在上班,小张在大家都午睡的时候还在加班,就够了。不要加上你对人对事的评价,陈述尽量客观中立。

适用于别人问你隐私、工作内容、行程,

只说大概

话术:和平时一样,和大家水平差不多,我只知道这么多,我只参与了其中一个环节,就够了。剩下的你要想知道可以去问XXX,他知道的比我清楚多了。

适用于任何场景。尤其当对方一直问根问底,这时就要找借口。

借口有事

话术:我突然想起来我忘了给另一个同事说事;你稍等,我先去个卫生间;不好意思啊,我手头活太多了,领导催的紧,干完再聊;我出去办个

事,我出去买个东西,我去打个电话。

反抛问题,询问他的出发点。

比如:怎么啦?为啥突然这么问?你呢?你认为呢?

同事:你领导这周几有空啊?

我:怎么啦?你要约他吗?

反问法

同事:对,所以想知道他什么时候有空

我:你希望啥时候呢?你可以把你OK的时间都告诉我,我请示他后第一时间告诉你好不好?(由于他不知道信息,因此会一直处于被动,只能不断地客客气气问你)

你还可以回答:“为什么你会问这个问题?”

对方让你透露你最近的工作情况,你不想告诉他,可以反客为主:我跟你差不多啦,你呢?

同事:你工资多少啊?

我:不到一个亿,哈哈。

朋友:你跟你老公关系怎样?

夸大法

我:怎么?想插一脚啊?

朋友:你家里××是做啥的?你对象是做啥的?

我:还能做啥,就是打工的/文员/坐办公室的。

面对评价类事情,只说事实,不说结论

同事:你觉得XX这领导怎么样?

只说事实法

我:这领导有帮助过我,比如XXX,也有不理睬我的时候,比如那次XXX。这样你就没说主观评价,也就没有任何把柄了。

对于选择性问题,只做分析,不做解答

领导:你觉的小赵和小王,他俩谁更适合带领你们团队?

只做分析法

我:小赵之前指导过我,给我耐心讲解,比如那次XXX;小王会鼓励我,给我自信,上周五他给我说过XXX。我目前还没能力判断谁更适合。

你这样说,既客观表达了态度,又不会让领导觉得你太行。

领导问你年度考核优秀你觉得谁比较合适的时候,你只要说小王。

只讲事实

经常加班到夜里十点,小李怀孕了还在上班,小张在大家都午睡的时候还在加班,就够了。不要加上你对人对事的评价,陈述尽量客观中立。

适用于别人问你隐私、工作内容、行程,

只说大概

话术:和平时一样,和大家水平差不多,我只知道这么多,我只参与了其中一个环节,就够了。剩下的你要想知道可以去问XXX,他知道的比我清楚多了。

适用于任何场景。尤其当对方一直问根问底,这时就要找借口。

借口有事

话术:我突然想起来我忘了给另一个同事说事;你稍等,我先去个卫生间;不好意思啊,我手头活太多了,领导催的紧,干完再聊;我出去办个

事,我出去买个东西,我去打个电话。

反抛问题,询问他的出发点。

比如:怎么啦?为啥突然这么问?你呢?你认为呢?

同事:你领导这周几有空啊?

我:怎么啦?你要约他吗?

反问法

同事:对,所以想知道他什么时候有空

我:你希望啥时候呢?你可以把你OK的时间都告诉我,我请示他后第一时间告诉你好不好?(由于他不知道信息,因此会一直处于被动,只能不断地客客气气问你)

你还可以回答:“为什么你会问这个问题?”

对方让你透露你最近的工作情况,你不想告诉他,可以反客为主:我跟你差不多啦,你呢?

同事:你工资多少啊?

我:不到一个亿,哈哈。

朋友:你跟你老公关系怎样?

夸大法

我:怎么?想插一脚啊?

朋友:你家里××是做啥的?你对象是做啥的?

我:还能做啥,就是打工的/文员/坐办公室的。

面对评价类事情,只说事实,不说结论

同事:你觉得XX这领导怎么样?

只说事实法

我:这领导有帮助过我,比如XXX,也有不理睬我的时候,比如那次XXX。这样你就没说主观评价,也就没有任何把柄了。

对于选择性问题,只做分析,不做解答

领导:你觉的小赵和小王,他俩谁更适合带领你们团队?

只做分析法

我:小赵之前指导过我,给我耐心讲解,比如那次XXX;小王会鼓励我,给我自信,上周五他给我说过XXX。我目前还没能力判断谁更适合。

你这样说,既客观表达了态度,又不会让领导觉得你太行。

有没有人精套话话术,想学

粤ICP备2023068874号

粤ICP备2023068874号